2024年,新一轮“双高计划”推出,对高职院校产教融合提出了更高要求。但目前高职院校与产业发展的“耦合”作用还不够强,产教融合“合而不融、融而不深”的问题仍较突出,亟须进一步深化解决,创新推进以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的“新双高”建设。

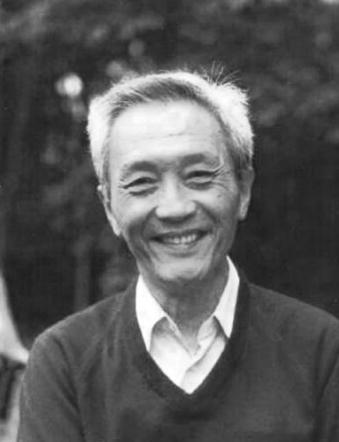

鉴于此,高职院校该如何推进产教融合向纵深发展?浙江同济科技职业学院(以下简称同科职院)校长王卫标表示,深化产教融合,需向上接“天线”,敏锐捕捉国策导向、行业态势与市场风云,以培育顺应时代大势之英才;向下接“地气”,深植地方产业厚土,密联企业实际业务,铺就学子成长成才通途。

接行业“天线”,引领专业发展

作为江浙沪地区唯一一所水利类高职院校,同科职院发挥行业办学优势,按照“立足水利、一体两翼”的专业发展定位,以水利工程专业为试点,创办综合改革实验班(“大禹班”),从理念、路径、制度等多维度探索推行中国特色学徒制改革,并以此为支点建成全国首家现代学徒制学院(“大禹学院”),携手多家行业头部企业共同参与人才培养,形成“校—企—校”产教联盟,明确“双主体”协同育人机制,实现教育资源与产业资源的深度融合,成功入选教育部现代学徒制试点单位。牵头组建华东地区水利电力行业产教融合共同体、长三角绿色生态一体化产教联盟等平台,建成浙江省规模最大且功能最全的集教学、科研、社会服务于一体的水利行业公共实训基地,校企合作工作站实现全省11个设区市全覆盖。

在王卫标看来,产教融合的深度取决于学校与行业连接的紧密度,高职院校不能仅仅满足于融入行业,更要敢于触及行业的“天花板”。科研作为行业发展的先锋力量,其先进性在很大程度上彰显着行业发展的最高水平。但长久以来,职业教育科研深陷“散”“弱”“虚”的泥沼。针对这一现状,同科职院紧扣国家战略和经济社会发展需要,下实功夫开展理论创新和实践探索,推动产学研深度融合,以此谋求更新、更远的发展与突破。

白蚁等害堤动物是影响水库大坝、堤防等水利工程安全的严重隐患,其探查与防治工作是同科职院近年来科研攻关的重点领域。为全面贯彻落实习近平总书记重要批示精神,2023年5月,水利部党组书记、部长李国英赴浙江象山、余姚调研水库大坝白蚁隐患防治工作,指出要坚持需求牵引、应用至上,加强白蚁生存活动习性规律研究,加快研发一批针对性、实用性、有效性强的防治技术和装备。

2023年6月,浙江省水利厅落实“六个一”机制,对加强水利工程蚁患防治进行全面部署。在系列政策指引下,同科职院立即启动水利工程白蚁防治实验室建设,针对水利工程白蚁危害的隐蔽性、反复性和长期性等问题,组织创新团队研发白蚁隐患巡检空地协同装备,深入开展水利工程蚁患排查与防治等技术服务,致力于在白蚁防治基础数据分析、白蚁危害智能监测、白蚁生物特性研究及白蚁防治措施持续改进等方面取得突破,建设总投资365万元。2023年以来,学校已开展对省内大湾、文周等420余座水库和浦阳江右岸湖头畈(安华桥—涨墟)、枫桥江左岸(遮山—双闸)等2100余公里堤防的白蚁隐患排查与防治工作,并赴广东省清远市等地开展白蚁防治技术服务,取得良好成效。

“与传统人工拉网式巡检排查相比,白蚁隐患巡检空地协同作业节约人工成本50%以上,排查效率提高50%以上,精准率达95%以上。”王卫标说。

2024年,学校锚定发展新质生产力过程中涌现出的新产业、新职业和新动能,动态拓展调整专业方向,在原有省级高水平专业群建设的基础上,启动培育了智慧水利、低空经济、智慧农业、和美乡村建设、智能制造、新能源电力专业群、数字商务等7个高水平、融合型专业群,持续赋能新质生产力发展。

寻企业“合作”,共研人才培养

鸡蛋壳上能雕花?这是同科职院凭借“企业进校园”模式切实落地、成功推行的“校中企”实践项目成果。这是如何实现的?

教育部数据显示,2023年,我国职业本科招生8.99万人,比上年增长17.82%;高职(专科)招生555.07万人,比上年增长2.99%,技能人才培养规模逐渐壮大。与此同时,各行业尤其是实体产业,却依旧面临着技能人才“用工荒”难题,造成了学校人才供给与企业岗位需求的错配。

“可以说,校企合作过程,就是学生的技能形成过程。要培养出更多高素质技术技能人才,就要深入研究‘岗+技’适配,寻求破维发展。”王卫标表示,同科职院坚持需求导向,精准对接地方产业发展与人才需求标准,在校企合作上持续发力,与790余家企业建立了紧密合作关系,共建“圣都班”“品茗BIM班”等多个联合培养项目,与行业企业携手拓宽“工匠型”人才培养新路径。

近年来,随着“浙江制造”向“浙江智造”的转型升级,急需具有独立工作意识、精益生产素养、解决问题能力和创新能力、信息化能力的高素质复合型技术技能现场工程师。同科职院敏锐捕捉地方产业需求,与北京精雕科技集团有限公司合作共建精雕·数字化精密制造产业学院,校企成本共担、人才共育、过程共管、成果共享,设计集产、训、考、赛、岗多种教学场景于一体的全方位、一站式的“五景融合”现场工程师培养模式。该产业学院共投入4000余万元,配备全新高精度设备,可供机械设计制造及其自动化、数控技术等专业学生使用。另外,企业成立25人的专项团队,长期驻校办公,联合学校教师共组校企“双师团队”,共同把控教学计划实施、教学任务协同运行、教学效果多元评价等“全链式”人才培养过程。

“这是我校‘校中企’实践的重点项目。所谓‘校中企’,就是让企业在学校‘安营扎寨’,实现深度的校企融合与资源对接,有力推动教育与产业的有机衔接与协同发展。”王卫标介绍,学校以企业实际项目为载体,将现有精雕教学资源充分引入培养过程,全面推进行动导向教学法,促进人才培养与企业先进技术“无缝对接”,培养“能够直接上手的现场工程师”。学生从入学起即可全方位接触企业化教学内容,包括熟稔自动化生产线、编写程序等。大二学生已经能够独立进行相关操作,完成蛋雕等工艺品制作。与传统的手工雕刻不同,教师利用企业的先进数控精雕仪器教授学生如何将设计好的图案通过编程输入设备,然后由设备自动运转在鸡蛋壳上进行雕刻,提高雕刻的精度和效率。同时,倡导学生将地域文化、传统文化以及现代艺术元素巧妙融入作品,让作品成为文化交融与传承的鲜活载体。在这里,浙江的水乡文化、北京的古都文化……皆由数字化雕刻这一独特形式,生动地呈现于众人眼前。

融红色“思想”,凝聚奋进力量

王卫标认为,在深化产教融合的进程中,思政教育对学生起着多维度且极为关键的作用。宏观层面,思政教育为产教融合锚定价值坐标,促使学生积极投身于国家急需扶持与发展的关键领域;中观层面,思政教育是连接学校教育与企业需求的思想桥梁,将学校育人理念与企业文化有机结合,降低磨合成本;微观层面,思政教育能够塑造学生内在品质与核心竞争力,推动产教融合从简单的人才输送向创新驱动的深度合作模式转变。

在马克思主义关于人的全面发展以及榜样教育等理论的指引下,同科职院以深化“伟人文化”“治水文化”校园文化品牌建设为思政育人的重要抓手,实施“文脉溯源”计划,加强“馆校”联动、“校校”联合,深挖区域和行业红色文化资源,揭牌建成红色文化育人馆,联合浙江省档案馆开办“档案里的初心故事——珍贵红色档案文献展”,与中国水利博物馆延伸共建“红色水利展”,不断提升区域辐射影响力。专门成立“周恩来班”“邓颖超班”创建工作研究会,连续16年开展整校创建工作,近5年创建班学生获国家级、省部级技能大赛奖项200余项,多名学生获“全国水利技术能手”等称号,该项文化品牌获全国高校优秀校园文化建设成果等厅级及以上荣誉40余项。牵头成立“钱江潮”省级理论宣讲名师工作室,搭建形成“1+N”宣讲队伍矩阵,通过定制型、服务性、数字化等形式,走进乡村社区、中小学校、水利工地等进行“分众式”宣讲,年均宣讲100余场,覆盖听众40000余人,深入推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。创新推出“三百一千”工程,即百名地方水利局局长(处长)及行业专家进校园、百名优秀企业家进课堂、百名骨干教师下企业(地方)锻炼、培养千名优秀毕业生,全方位搭建思政教育和实践育人的综合平台,切实提高师生对行业、企业、专业的认知度,从而解决产教脱节的问题。

为了让思政教育更接“地气”,学校紧贴学生思想实际,鼓励教师灵活运用各类载体,以学生喜闻乐见的形式,着力打造融合演、讲、画、赛、唱多种元素的思政育人模式,成效显著。在2024年度浙江省高校思政微课大赛中,学校机电工程学院机电2304班学生顾俊杰凭借思政微课作品《青春的脚步,无悔的选择》以全省总分第一名的成绩获得了特等奖。但在备赛过程中,顾俊杰多次坦言自己不擅长演讲,站上台就会紧张、拘束,非常担忧自己能否演绎好作品。指导教师坚定地告诉他:“作品呈现的是你自己的故事,要坚信只有你自己才是故事最有力的讲述者。”经过反复练习,赛场上的顾俊杰更加自信了,最后在激烈的竞争中脱颖而出。

“通过参与各种思政学习和实践活动,学生的综合素质得到提升,如组织能力、沟通能力、社会责任感等,让他们在严峻的就业形势下,成为企业争抢的‘香饽饽’。”王卫标说,思政教育是职业院校深化产教融合不可或缺的灵魂要素,它从价值引领、关系协调与个体赋能等多方面提升产教融合的质量与内涵,为职业教育与产业协同发展注入强大的精神动力与智力支持。

山有顶峰,湖有彼岸,要敢于尝试,通过一次又一次的自我超越,终能登顶山峰、抵达成功彼岸。王卫标认为,学校的发展亦是如此,需葆有成长的心态,于持续的迭代进程中实现质的飞跃,向着更高远的目标稳步迈进。