公众对未成年人暴力违法犯罪行为一直很关注,尤其是当某些极端类型的个案被媒体报道出来后。媒体对这些极端案例的报道,引发了社会的反思,究竟如何惩处这些涉案的未成年人,尤其是当他们因年龄而无法承担责任的时候,对处于青春期的未成年人应当采取何种管教措施?

未成年人犯罪是社会化障碍表现

如果将未成年人的成长置于社会化的动态过程中进行考察,在一定意义上,可以将未成年人的犯罪越轨行为,视为个体社会化障碍的表现。20世纪初,法国社会学家Émile Durkheim首次尝试使用“社会化”一词来描述人类社会化的进程。其关注的核心问题是,个体行动如何遵循人类社会集体的合乎规矩性,而这一合乎规矩性最初并不为他们所知,也必然非其所欲。Durkheim认为:“ 教育应当在我们身上实现的,不是人成为天生的人,而是成为社会希望他所成为的那种人。”

Durkheim指出,人从出生开始,母体只带来了他的体格,性格仍具有不确定性和可塑性。个人性格秉性完全是“自然”的。社会化的一个重要环节,即父母的“照料”和学校的“教育”,使其能为社交生活做好准备。通过教育,成年人对那些尚未成熟的未成年人的社会生活产生一定的影响。

本质上而言,教育仅是一种“支持服务”。新生儿从母体分离的那一刻,就开始在一种陌生的社会文化中行走。成年人的一项任务是“支持”孩子获得社会化的知识。成年人将自己对社会的理解传递给孩子,使未成年人能够应对社会,继续发展和成长。换句话说,教育不等于社会化,但通过教育促进未成年人获取知识,才使得人的社会化成为可能。

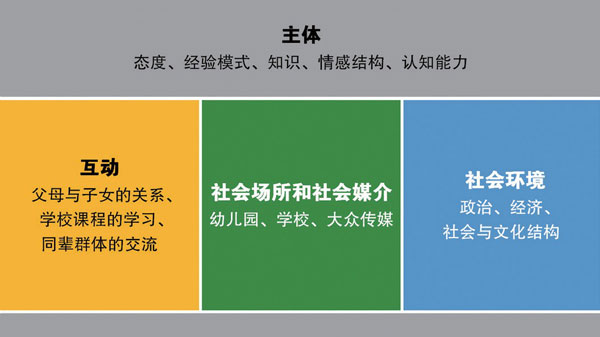

在社会化理论中,社会化被理解为一种互动过程,即人格发展在人与环境的互动中完成和实现。如下图所示:

一方面,社会化的主体仍然是具体的个人的人格特质,即个人的态度、经验模式、知识和情感结构的发展;另一方面,社会化中蕴含了社会秩序的概念,社会中的行动主体也通过互动和交流,传递规范和价值观,从而维持社会秩序。这一过程中,家庭教育扮演了至关重要的作用,因为家庭是社会化最基本的场所,孩子的个性发展既受到家庭中父母有意识和有针对性的具体教育方式的影响,也受到父母整体性的态度和观念的影响。

学界多数观点认为,家庭教育缺陷和家庭氛围不好是诱发未成年人实施严重犯罪最重要的风险因素。父母之间经常发生不和谐的争吵,过于激进、严格或者过于粗心、放任的教育方式等对子女的社会化会有很强的负面效应。虐待和粗暴的惩戒方式可能在未成年人身上产生“暴力循环”作用。此外,家庭结构的残缺也会对未成年人暴力倾向产生推进作用。尤其是单亲家庭、再婚家庭、空巢家庭中的未成年人,相比正常家庭的孩子更容易产生人格和情绪上的障碍,容易误入歧途。但这些观点在一定程度上可能只顾及了家庭环境和家庭教育对未成年人暴力犯罪的表面影响,而隐藏在这些表象背后的,是深层次的管教理念及其运用问题。

提倡参与式的家庭管教理念

家庭管教可以理解为一种影响和干预未成年人个性(包括行为模式、能力、态度和人格特质)完善的尝试。不同的管教理念大致可以分为两个方向:威权主义和宽容主义。宽容主义的支持者认为,应该尽量避免父母对儿童人格发展的干预,以避免压制儿童的自我意志。威权主义的追随者则赞成利用父母的自然威权角色,有目的地积极干预儿童的人格发展,以便向他们传递明确的价值观,并为他们适应社会做好准备。

这两种管教理念都存在一定的弊端,威权主义的管教方式忽视了未成年人的需要,其典型的管教方式体现为体罚。该行为往往使得未成年人产生抵触和蔑视、叛逆和不服从、避免与父母接触等行为。而宽容主义的缺点则是父母和孩子之间没有明确的遇事处理规则。“无规则性”会导致未成年人困惑,因为他们经常将父母的这种放任不管视为不关爱、不关注或不关怀。甚至有时孩子可能会为了获得其他人的注意而故意实施一些攻击和越轨行为。

上述这两种走极端的方式对于提升未成年人的独立性和社会责任感收效甚微。社会化理论的支持者提出了参与式的管教理念,管教的重心不完全依赖于未成年人的个性需求,父母在管教中也并非具有完全的主导地位,管教行为和规则建立需要共同的协商,并具有正当性和可理解性,能够适应被管教者的年龄和发展水平。

具体而言,参与式管教强调三方面的内容——承认、激励和引导。

首先,参与式管教强调互动中的“承认”,即要向未成年人展示大人对其的情感关注和接纳。过多和过少的情感关注都会导致管教关系出现困难。父母冷淡和疏远的情绪态度会让孩子感到被拒绝。过于紧密的情绪态度则可能让孩子不堪重负,最终导致无法独立发展。

其次,参与式管教强调“激励”,要对未成年人所达到的各种成就和表现给予积极反馈,为其进一步发展和提高能力水平提供动力。“激励”过低,未成年人继续提高能力的动力不足。如果为未成年人的发展设定的期望值过高,就会导致未成年人内心紧张,会对其自我表现产生负面影响。这种“过犹不及”在今天的大多数家庭管教中都很普遍,尤其是在学业方面,如果未成年人在校期间的学业成就无法令家长满意,父母可能有意无意地流露出失望,而对未成年人其他社会能力方面的成就,家长给予的“激励”则稍显不足。

再次,参与式管教强调“引导”。引导又可分为两个层面。其一,父母在为未成年人设定“适当”发展目标时应当考虑未成年子女的愿望和需要。如果成年人采取威权主义,自己做决定,容易导致孩子产生被压迫的心态,爆发抗拒情绪。如果父母对预期目标和行为规则完全没有概念(宽容主义的风格)或者不断变化目标和规则,可能导致子女对实现目标的欲望感过低,对社会规则的遵从感 “漫不经心”。其二,未成年人在违反社会规则的情况下,成年人应及时向其明确违反这些规则的后果,可以给予“适度”的惩戒。但惩戒不等同于采取“棍棒教育”,后者是非常不利于未成年人身心成长的。前文中的“弑母”案,就是吴某偷偷抽烟被母亲发现后,母亲一气之下打了他,从而引发了母子冲突,最终酿成悲剧。

总而言之,在社会化过程中,未成年人不只是单纯地适应,而是一种互动式的过程。就这种互动而言,父母和家庭扮演了最初的一环,也是最重要的一环。在当下社会价值观中,我们高度重视秩序和服从。为数不少的父母认为家庭教育的目标在于使其“听话、守规矩”,而“诚实、独立和自信、责任感、乐于助人”等个性品质在教育目标中没有得到足够的突显。事实上,这些个性品质对于预防未成年人犯罪而言,属于极其重要的因素,相比其他的事后处理机制(例如将涉案未成年人收容教养或送往工读学校、进行心理辅导等),通过参与式的管教理念,培养未成年人的这些品质才是最根本、最有效的预防犯罪的方式,应当引起广大家长和教育者的足够重视。

(作者单位:中国政法大学比较法学研究院)

责任编辑:周彩丽